骨粗鬆症

骨粗鬆症osteoporosis

骨粗鬆症(こつそしょうしょう)とは、自覚症状がないまま進行し、気づかないうちに骨がもろくなる病気です。進行すると、軽い衝撃でも骨折してしまうことがあり、生活の質(QOL)に大きく影響します。2025年には10年ぶりに骨粗鬆症のガイドライン*1が改訂され、治療法の幅もさらに広がっています。

当院では、ガイドラインで推奨される骨密度検査「DEXA法(デキサ法)」に対応し、早期発見と早期治療に力を入れています。生活習慣の改善を重視し、治療を続けやすい環境づくりを患者さまと共に進めています。

*1(参考)骨粗鬆症の予防と診断ガイドライン2025年版

http://www.josteo.com/data/publications/guideline/2025_01.pdf

こんな症状ありませんか?

以下の項目が1つでも思い当たる場合、骨粗鬆症になっている可能性があります。

早めに骨密度検査の受診をおすすめします。

- 背中が丸くなった、背中・腰が曲がる

- 立ち上がるときや重い荷物を持ったときに、腰痛・背中の痛みを感じる

- ちょっとしたことで骨折した(例:軽い尻もちをついた、つまずいたなど)

- 昔より身長が3cm以上縮んだ気がする

- 食事量が少ないのに、すぐにお腹がいっぱいになる

骨粗鬆症とは

骨粗鬆症の定義

骨粗鬆症とは、骨の量(骨密度)が減少し、骨の質も低下することで骨が折れやすくなる病気です。日本骨粗鬆症学会では日本における患者数は約1,590万人、国民の約8人に1人の割合と推測されていますが、厚生労働省の調査によると実際に治療を受けている方は1割に満たないと報告されています*2。自覚症状が少ないために放置されやすく、骨折をきっかけに診断されることが多いのが特徴です。

また、「骨粗鬆症=高齢女性の病気」といったイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、若い方や男性の方でも発症する病気です。

*2(参考)患者調査(令和5年)P.62|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/10syoubyo/dl/r05syobyo.pdf

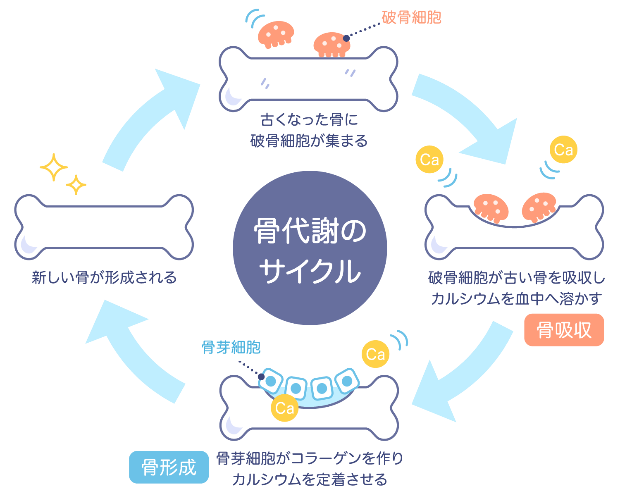

骨の構造と骨代謝

骨は硬いカルシウムなどのミネラル成分と、しなやかさをもたらすコラーゲンなどのタンパク質からできています。実は骨も細胞の新陳代謝と同じように骨代謝(リモデリング)をして、「古い骨を壊す(骨吸収)」と「新しい骨を作る(骨形成)」を繰り返しています。若いときは骨代謝のバランスが保たれていますが、加齢やホルモンの変化など骨形成が骨吸収のペースに追いつかなくなると、骨量が減少し、骨粗鬆症の進行につながります。

骨粗鬆症の種類

骨粗鬆症には大きく2つの種類があります。

原発性骨粗鬆症

日本人に多いタイプで、特別な病気がなくても加齢や閉経に伴い自然に起こる骨粗鬆症です。

続発性骨粗鬆症

他の病気や薬の影響によって起こるタイプの骨粗鬆症です。甲状腺や副甲状腺の病気、糖尿病、ステロイド薬の長期使用などが要因となります。

骨粗鬆症の原因

骨粗鬆症は、ひとつの要因だけで起こるのではなく、加齢やホルモン、生活習慣、病気、薬の影響など、複数の要因が重なって発症します。

加齢

年齢を重ねると、誰でも骨を作る働きが少しずつ弱まります。その一方で古い骨を壊す働きは続いているため、結果として、骨量が減りやすくなります。

女性ホルモン(エストロゲン)の影響

女性は閉経(平均50歳前後)を境に、女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が急激に減ります。エストロゲンには骨を守る働きがあるため、閉経後は骨密度が大きく低下しやすくなります。

食生活

骨の健康に特に重要な栄養素が足りない状態が続くと、骨を作る材料が足りず、骨粗鬆症のリスクが高まります。

- カルシウム

骨の主成分であり、血液や筋肉、神経の働きにも欠かせない栄養素です。体内で不足すると、血液中の濃度を一定に保つために骨からカルシウムが取り出されるため、次第に骨が弱くなります。 - ビタミンD

腸からのカルシウム吸収を助け、骨に取り込みやすくします。 - ビタミンK

骨の形成をサポートします。

生活習慣

生活習慣は若い頃からの積み重ねが将来の骨の強さに影響するので、食事や運動の習慣を整えることがとても大切です。

- 運動不足

骨は歩行や軽い運動などの衝撃を受けることで強くなろうとします。そのため、運動不足になると、骨や筋肉に刺激が加わらないため、骨を作る働きが弱まり、骨量が減少しやすくなります。 - 喫煙

骨代謝に悪影響を及ぼし、骨量減少の要因となります。 - 過度の飲酒

カルシウムの吸収を妨げ、骨密度を低下させます。

病気や薬の影響

甲状腺機能亢進症(こうじょうせんきのうこうしんしょう)や副甲状腺疾患などの病気、ステロイド薬の長期間使用は、骨粗鬆症の発症リスクを高めます。

骨粗鬆症の症状

骨粗鬆症は、自覚症状のないまま進行することが多い病気です。多くは、「いつの間にか骨折(脆弱性骨折)」による痛みをきっかけに受診し、検査で初めて診断されます。骨が弱くなると軽い転倒や衝撃でも骨折しやすくなり、一度骨折すると周囲の骨にも負担がかかって再び骨折するリスクが高まるので、早めの対策がポイントです。

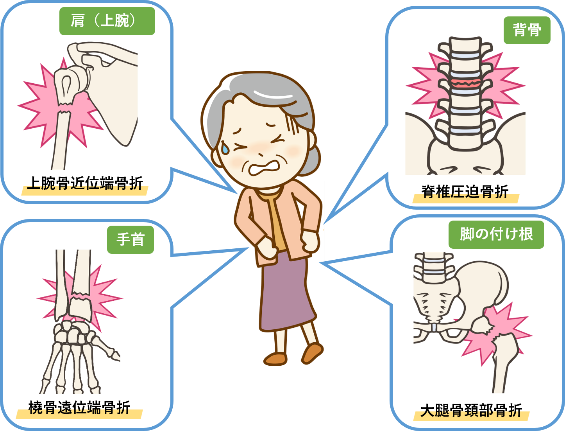

骨粗鬆症により骨折しやすい部位

脊椎圧迫骨折(せきついあっぱくこっせつ)

「いつの間にか骨折」の典型例として多い、背骨の骨折です。転倒や尻もちの衝撃で背骨が潰れることで、背中が丸くなります。重度の骨粗鬆症では、くしゃみや勢いよく座っただけで折れてしまうこともあります。

大腿骨頚部骨折(だいたいこつけいぶこっせつ)

脚の付け根の骨折です。転倒により起こりやすく、強い痛みで歩行困難になります。手術や長期入院が必要となることもあり、高齢者では寝たきりの原因になります。

橈骨遠位端骨折(とうこつえんいたんこっせつ)

転んで手を付いたときに折れやすい手首の骨折です。日常生活に支障をきたします。

上腕骨近位端骨折(じょうわんこつきんいたんこっせつ)

肩から転倒したときに起こりやすい、肩の付け根(上腕)の骨折です。腕が上がらなくなることで着替えが難しくなるなど、日常生活への影響が大きい骨折です。

いつの間にか骨折が起こると?

- 背中が丸くなる

- 身長が縮む

- 慢性的な腰痛や背中の痛み

これらの骨折は日常生活の動作を制限し、歩行困難や寝たきりにつながることがあります。特に大腿骨の骨折は、生活の質を大きく下げるだけでなく、要介護状態に直結するリスクが高いため注意が必要です。

骨粗鬆症の検査・診断

骨粗鬆症は検査を受けなければ、ご自身で気づきにくい病気です。

当院ではガイドラインに基づく検査・診断を行っています。

問診・視診

自覚症状の有無、生活習慣(食生活・運動習慣・喫煙・飲酒)、閉経の有無や時期(女性の場合)、家族歴、過去の骨折、既往症・服薬歴(特にステロイド薬)などについて詳しくお伺いします。背中の丸みや身長の変化も確認します。

X線(レントゲン)検査

背骨の骨折や変形の有無を調べます。脊椎の圧迫骨折では自覚症状がないことが多く、検査により「いつの間にか骨折」が発見されることも少なくありません。

骨代謝マーカー検査(血液検査・尿検査)

骨密度の低下がみられた場合など、必要に応じて当院では主に血液から骨代謝のバランスを確認し、薬の選択や治療効果の評価に役立てます。治療方針に関わる重要な検査のため、半年に一度の測定をおすすめしています。

骨密度検査(DEXA法)

当院では、ガイドラインで推奨されるDEXA(デキサ)法による骨密度検査を行っています。骨粗鬆症の影響が出やすい腰椎と大腿骨(太もも)に微量なX線を照射し、骨密度を正確に測定します。検査は短時間で済み、痛みや被ばくの心配もほとんどありません。診断や治療の経過観察にも活用でき、保険診療で受けられます。

骨粗鬆症の治療

骨粗鬆症の治療は「骨を強くする」「骨折を防ぐ」ことを目的に行います。薬による治療(薬物療法)に加え、食事や運動などの生活習慣を整えることも重要です。焦らず続けていきましょう。

薬物療法

患者さまの骨の状態や年齢、性別、骨折の有無などから薬の種類を選び、いずれも保険診療の範囲で処方されます。

<主な薬剤>

- 骨吸収抑制薬

骨を壊す細胞(破骨細胞)の働きを抑えて、骨量の減少を防ぎます。

(例)ビスホスホネート製剤、SERM(選択的エストロゲン受容体調節薬)、デノスマブなど - 骨形成促進薬

骨を作る細胞(骨芽細胞)の働きを高め、骨量を増やします。

(例)副甲状腺ホルモン製剤(テリパラチド、アバロパラチドなど) - その他の薬

主な薬の効果を補助する目的で使用します。

(例)ビタミンD製剤(カルシウムの吸収を助ける)、ビタミンK製剤(骨の質を保つ)、カルシウム製剤(骨の材料を補う)など

【新しい作用を持つ薬剤の登場】

2025年改訂のガイドラインでは、ゾレドロン酸、アバロパラチド、ロモソズマブといった新しい薬も評価されています。これらの薬は、骨を作る働きを促すとともに、骨を壊す働きも抑える作用を持つなど、治療の幅が広がっています。

生活習慣の見直し

食事療法

食事から骨の材料をしっかり摂ることは骨代謝の調整に役立つため、薬による治療と同じくらい重要です。

- カルシウム:牛乳、チーズ、小魚、大豆製品など

- ビタミンD:魚類(サンマ・鮭など)、きのこ類

※日光浴をすることでも、体内でビタミンDが生成されます。 - ビタミンK:納豆、緑黄色野菜など

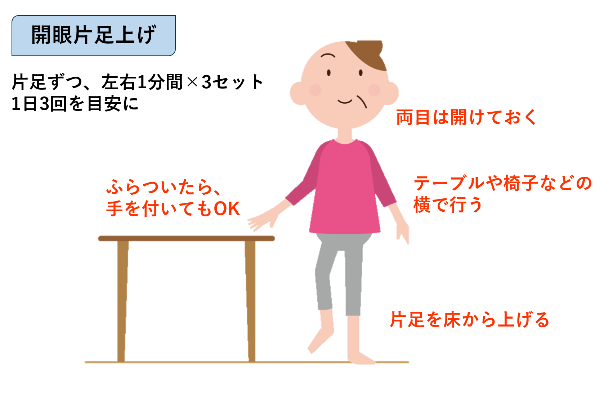

運動療法(セルフケア)

日常生活の中でできる軽い運動も、骨の健康維持に役立ちます。続けることで、骨の形成を促し、転倒や骨折予防につながります。

<おすすめ>ウォーキング、筋力トレーニング(スクワット・かかと上げ)、バランス運動(片足立ちなど)

リハビリテーション

リハビリは「骨折しにくい身体づくり」を目指す大切な治療のひとつです。当院では、理学療法士が中心となり、患者さま一人ひとりの体力や生活環境に合わせたリハビリを行っています。

運動療法

理学療法士の専門的指導のもと、筋力やバランス訓練、姿勢・歩行指導を行います。

物理療法

温熱や電気などの刺激を使って血流を促します。

徒手療法

関節や筋肉の動きを改善し、身体の動かし方を整えます。

よくある質問

- 50歳以上の女性(閉経後を含む)

- 60歳以上の男性

- 両親や兄弟姉妹に骨粗鬆症もしくは骨折の既往がある方

- やせ型の方、運動不足の方

- ステロイド薬などを長期間使用している方

院長からのひと言

骨粗鬆症は、年齢とともに少しずつ進行し、骨折をきっかけに気づくことも少なくありません。早い段階から検査・治療を始めることで将来の骨折を防ぐことが期待できます。当院では、患者さま一人ひとりに合わせた治療とリハビリテーションを実施しています。骨の状態を知ることが骨粗鬆症予防の第一歩となりますので、気になる方はお気軽にご相談ください。